works

施工事例

松光庵~茶室づくり

仙台市泉区にある住宅街の一角に、3畳間の茶室をつくりました。茶室は数寄屋そのもの、木や石や土を使い、身近にあるものを利用し、職人さんの技術と経験により作りあげる空間です。せっかく住文舎にお声かけ頂いた仕事、数寄屋がわかる大工さんに作ってもらうのが最適な方法かもしれませんが、茶室であっても普段取り組んでいる住宅であっても、3次元の空間をつくることは同じ。

発想を変えて「家づくりのノウハウを活かしながら、基準となる寸法や方法を遵守しながら、茶室づくりに取り組んでみたらどうなるか」 そのような考え方でつくりました。2019年の秋から始まり、2020年の春完成までの記録です。

東側正面の外観、向かって右側に母屋があり、小さな濡れ縁でつながっています。濡れ縁の右側には母屋にある水屋につながっています。

屋根の仕上げはカラーベスト(スレート)葺き、外部はディバネート塗り壁です。庇を支えている2本の柱は「チシャの木」です。

客はつくばいで清め、正面の躙り口(にじりぐち)より入ります。頭をかがめる高さです。この扉には基準となる寸法がありますが、ここでは高さを少し高くしました。(後述)

また扉の板の割り付けも決まっており、向かって左側から「板1枚+板1枚+板半枚」を縦に繋いでします。綺麗に3枚つなぐのではなく、素朴さや崩し、を大事にしている所以からです。

茶室の銘板は施主ご主人が自ら書かれました。下の板は換気のために中から開けられる突き出し窓になっています。

こちらも換気窓。内部では炭を使うので、熱の対流も兼ねて、引き違いの小窓を設けました。

躙り口の上にある下地窓です。下地窓とは、本来は土壁の一部をあえて仕上げず、竹格子のままを見せる、という開口部を指します。またこのようなガラスの入ったサッシは入れないのですが、ここでは寒さのことも考慮し、サッシの内側に下地窓としての竹格子を設けました。

いずれ室内側のガラス葺きが必要になることを考え、この竹格子は外せるようになっています。

下地窓を室内から見た様子。床の間の前に座ると、このように庭木や近所の森が見られ、四季折々の様子を感じることができます。

躙り口から入った茶室内部の様子。京間サイズの2畳と亭主が座る1畳(台目畳=4分の3くらいの長さ)

3畳の空間に広がる世界です。正面の床柱は赤松、炉の脇にある中柱は香節(こぶし)、天井は竹の網代、杉板、ガマ茎を組み合わせ、変化をつけています。

壁の仕上げはダイアトーマス塗り壁、木部はオスモフロアカラーで仕上げ。この辺りは家づくりで普段使っている素材を活用

また、京間というのは、東日本で主流となっている江戸間よりもタテヨコ方向とも1.2倍程広くなっています。畳1枚で大人3人がゆったりと座れるサイズです。

天井にあけられた突き出し窓。本来は全て造作でつくりますが、屋根にからむので雨仕舞が心配。そこで現代の技術を活用し、天窓を入れ、ガラスを杉板で塞ぎました。

天井はガマ、竹も中細や細いものを組み合わせ、変化をつけています。

開けた時の様子、光や風が入ってきます。内側には網戸付き、この網戸がとれるように、真ん中の竹がカットされています。

亭主が座る台目畳を正面に見る。奥にある茶道口は亭主のみが出入りする扉です。炉縁の色に合わせて、畳の縁を選びました。

松光庵をつくりにあたり、何冊か参考にしていた本のうちの一冊。詳細な寸法から組み方まで、分かりやすい解説を読みながら、咀嚼(そしゃく)しながら進めました。

【茶室づくりの記録】

本来は束石を並べ、高床をつくるように茶室はつくりますが、耐震や強度のことも考慮し、家と同じように基礎を造りました。スペースの関係で機械が入れないので、手で掘りました。

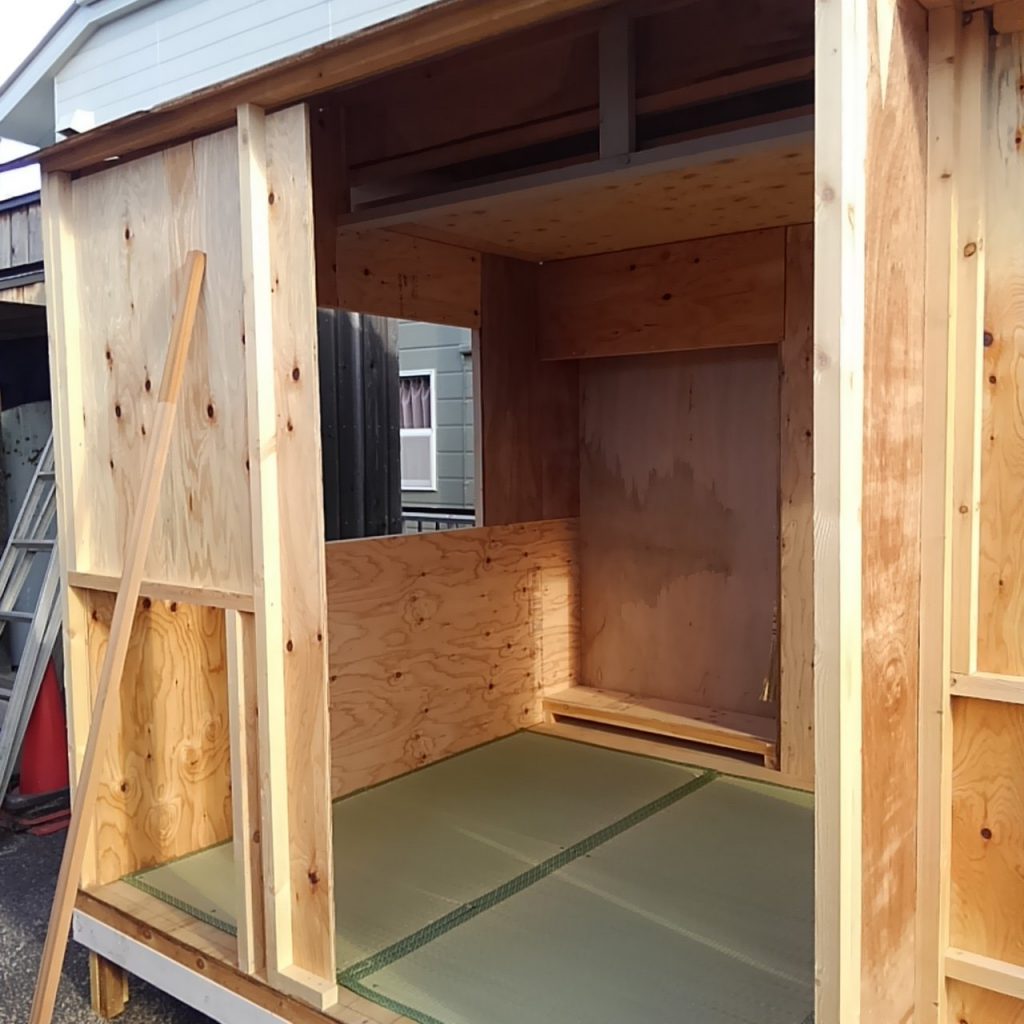

基礎を造っている時期に、住文舎の一角に、車一台分占有し、原寸の模型を作りました。壁や天井は簡易的に、寸法をチェックすることが目的です。

ゴザを敷き、それらしい雰囲気に。写真左側に躙り口がありますが、基準となる寸法は巾≒67㎝、高さ≒70㎝です。しかしながら昔の人よりも現代の方が男女問わず大きくなっていることも考慮し、模型では巾、高さとも10㎝大きく作りました。

その結果、出入りはしやすいものの、巾が広がった分、茶室に入る時の特別な感覚(狭さによる結界の役割)が少し薄れてしまう気がしました。

そこで、実際には、巾は基準寸法のまま(67㎝)高さは10㎝高く(80㎝)にて作りました。

さていよいよ建て方です。母屋のサッシに高さがあるように基礎を造り、家づくりと同様、土台を組んでいます。炉(炉壇)が入る部分は深くなるので、基礎の一部を下げています。

屋根下地の様子。柱や梁をしっかりと金物でつなぎ、耐震性をもたせています。緑のカバーがついているのは化粧となる柱です。

手の触れる柱や床に入る柱は、節のない化粧柱としましたが、他の材料は見えるものであってもあえて、節のある材料にしました。綺麗すぎない空間にするためです。

屋根下地が完成した様子。天窓が入る部分は事前に穴をあけます。

軒の部分は下からも見えるので、仕上げの材料になっています。

屋根作業の最初に、天窓を取り付けます。下からみて曲がっていないかチェックしながら位置出しをします。

防水層をつくり、仕上げのカラーベストを葺きます。

内部下地の様子。釘が利く部分には全て下地をいれます。

下地が進むにつれて、化粧となる材料を選びました。銘木業者さんのアドバイスを受け選定。

今回使用した2本の柱、左側は床柱用としての赤松、右側は中柱としての香節(こぶし)。天然の木ですので、曲がりや上と下との太さの違いもあり、まずは3m長さのうち、どの部分を使うか、そこから加工が始まります。

内部の下地づくりとともに、外部の下地も並行して進めました。

防水シートを貼り、通気胴縁を止め、デラクリート板(グレーに見えるもの)を貼っています。こちらはセメント板にファイバーメッシュが入っている外壁板。塗り壁のクラック防止として使いました。

さていよいよ床柱や中柱を立てる時がきました。一見まっすぐに見える赤松の柱でも上と下とで1㎝以上の径の差があります。また向きにより曲がりも違うことから、このようにレーザーをあて、正確な位置を出しました。

一方中柱は曲がりや垂直に加え、柱なりに下地を組む作業も加わります。柱も細いことで、ゆがみも出やすいことから、下地も細かく組みました。

仕上げとなる枠は、このようなカンナ機械でつくります。スギの良い香りが広がっています。

まずはおおよそ必要となるサイズで工場から納品。これを使う場所により厚みや巾を調整する際に、上記のカンナ機械で削っていきます。

建具が入る枠は、このように溝を入れる工具で加工します。貴重な材料、ミスできない一発勝負。

ちゃんと窓枠に入るか、少しずつ調整。

無事、綺麗におさまりました。

下地は全て終わり、いよいよ左官業者さんによる仕上げです。内部外部とも数工程下地をつくった上で、仕上げ材を塗ります。

この後、タタミ入れ、建具入れ、表具業者さんにより壁の腰張りを貼り、完成となりました。

20200320